屋代線では2番目に新しい駅。開業当時から無人駅。

屋代線では2番目に新しい駅。開業当時から無人駅。約500基の古墳群と駅北の高台の見晴らしい場所の「まきばの湯」が見所。

高校生時代歴史が好きでクラブ活動は地歴班に入部、学校の校庭の城の内遺跡の発掘や大室古墳群の調査を行っていた。

土曜日の午後になると東屋代から電車で巻尺や方眼紙持参で通ったことがある。

当時は、藪の中を掻き分け古墳を探していたが、55年振りの訪問、崩れた古墳などだいぶ修復され、又道など整備されていた。

★「大室古墳群」

★「大室古墳群」長野市松代町大室にある大室谷、北谷という2つの谷間と、その背後の3つの尾根上に計500基の古墳が群集。

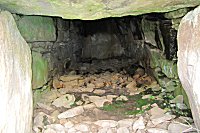

尾根上はほとんどが盛り土の円墳、谷間には積み石塚が多く分布。

現在大室谷は国史跡に指定され整備されている。

この積石塚古墳は、高句麗に多く、その渡来民がこの地に入り定住したことにより築かれたものという。

彼らは日本海を渡り、信濃川を遡り、ここに根を下ろしたのであろう。

彼らの特技が馬の養育、ここでも古墳から土馬が発掘されている。

ここには「大室牧」が置かれていたと言う。

現在は、地名に牧の字がついた地名が残っている

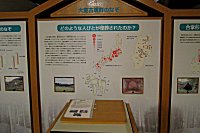

★「大室古墳館」

大室とにたような古墳は、朝鮮半島でも探すことができます。

大室古墳群がつくられ始めた5世紀代の日本には、朝鮮半島からやってきた渡来人という、渡来人たちが故郷のお墓を大室に造ったとされています。

長野県は、馬につける道具を出土する古墳がとても多く、大室からも数多く出土している。

平安時代の「延喜式」という書物には、大室に馬を飼育する牧場があったことが書かれていて、大室古墳群を造った人々が馬との関係があったと考えられる。

朝鮮半島からの渡来人たちが、大室で馬の飼育を始めたと考えられ、渡来人たちの技術を教わった地元の人びとも馬の飼育を手伝うようになったと言う。

★「牧場温泉」

★「牧場温泉」まきばの湯は、100%源泉かけながし温泉。

露天風呂から見える北アルプスや長野市は絶景。

弱アルカリ性でナトリウムイオン1051mg/kg

カルシウムイオン1889mg/kgを含有

美人の湯(美肌の湯)の条件をそろえている温泉。

◆駅周辺

◆駅周辺★「大室古墳館」 徒歩20分

★「大室古墳群」(北谷) 徒歩20分〜1時間 車通行不可

★「牧場温泉」 徒歩20分

<<<<[金井山駅] [信濃川田駅] >>>