NHKの風林火山放映以来、主人公の「山本勘助の墓」の最寄り駅として注目を浴びている。

昭和53年までは有人の交換駅であったが自動化により無人駅となり単線化している。

★山本勘助の眠る地 徒歩5分

★山本勘助の眠る地 徒歩5分山本勘助の墓は各地に存在するが川中島の墓が信憑性があると言う。

永禄4年(1561)の第4次川中島の戦いで討ち死にした山本勘助は、はじめ別の場所に葬られ五輪塔が建てられ今でも「勘助塚」とも呼ばれている。

文化6年(1809)には勘助の没後250年にあわせて、現在の場所に墓碑が造られ碑面には「山本道鬼居士墓」と刻まれている。

ブーム中は大勢の参拝客が訪れたのか勘助茶屋が・・・ 阿弥陀堂と山本勘助の案内板 勘助役の「内野聖陽」お手植えの松 山本道鬼居士墓碑

★川中島合戦地 4Km 50分 ※長野駅からバスが出ている

★川中島合戦地 4Km 50分 ※長野駅からバスが出ている川中島合戦は今から400年前、天文22年より永禄4年に13年続いた睨み合いが、川中島合戦となり後世に伝えられている。

この戦は越後の上杉謙信、甲斐の武田信玄が川中島で決戦をと武田勢は八幡原に、上杉勢は妻女山に陣をとり、両軍併せて33,000の軍勢、9月10日未明の霧深い中、八幡原は激しい戦場となった。

★逆槐(さかさえんじゅ)

永禄4年(1561)川中島の戦いの際に土塁の土留め用に自生の槐の杭を根を上にして打ち込んだのが芽を出し、400年を経て巨木に成長したと伝えられているもの。

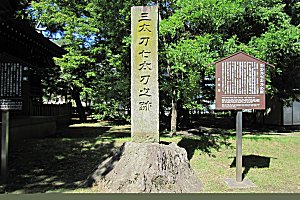

★三太刀七太刀の跡

永禄4年(1561)9月10日、謙信は武田の本陣にただ一騎で駆け寄り、馬上より太刀を振り下ろした。信玄は軍配で受けたが、続く二の太刀で腕を、三の太刀で肩に傷を負った。後にこの軍配を調べたところ刀の傷が7カ所あったという。この一騎打ちの跡を「三太刀七太刀の跡」と伝えられている。

★執念の石

永禄4年(1561)9月10日、信玄と謙信の一騎打ちの際、謙信を取り逃がした武田方の原大隅は、無念やるかたなく傍らにあったこの石を槍で突き通したと伝えられている。

★信玄・謙信一騎打ちの像

「武田本陣で腰掛ける信玄めがけて上杉謙信が馬上から太刀で切りつけ、信玄がそれを軍配で受ける」という永禄4年(1651)9月10日の一場面を表現したもの。

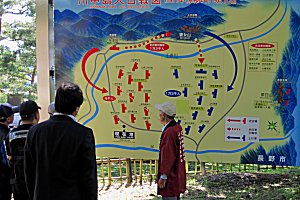

合戦の両軍の動き

★銘石の産地

★銘石の産地金井山駅付近に岩肌が見えてくるが江戸時代から「柴石」と呼ばれる銘石が産出する駅周辺には石材店が多い。

◆駅周辺

◆駅周辺★山本勘助の眠る地 0.6km 徒歩5分

※千曲川右岸更埴橋南堤防上に位置するが徒歩は可能、車は禁止

★川中島合戦地 4Km 50分 ※長野駅からバスが出ている

★川中島合戦地 クリック

<<<[松代駅] [大室駅] >>>