「真田の城下町・松代」を訪ねて(2)

「真田の城下町・松代」を訪ねて(2)

<<<Back Next>>>

◆ 佐久間象山(さくまぞうざん)

◆ 佐久間象山(さくまぞうざん)

NHKの大河ドラマの「新撰組」登場する佐久間象山は(さくま しょうざん)と紹介しているが、地元ではパンフレットや案内板には(さくま ぞうざん)と振り仮名されている。

佐久間象山は1811年松代藩士「佐久間一学」の子供で小さい頃から父の手解きで優れた才能は藩主「真田幸貫」に認められていた。

「幸貫」の勧めで蘭学をを学びやがて幕府と朝廷が協力して(公武合体)海外との問題に当たるべきだと 主張していたが京都で反論者に暗殺され54歳で生涯を閉じた。

★上 [象山神社]

学問と知恵の神として象山が祀られている。

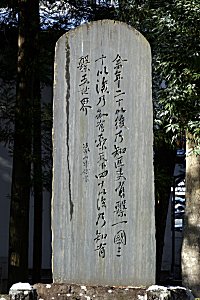

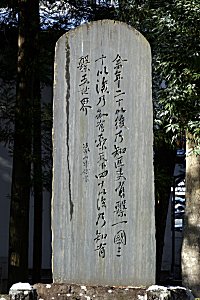

★左 [象山の教え碑] (象山神社境内)

余年(われとし)二十以後及ち(すなわち)匹夫(ひっぷ)も一国に繋る(かかる)あるを知り

三十以後乃ち天下に繋るあるを知り四十以後は乃ち、五世界に繋るあるを知る

[一国の意味は「松代藩」のこと、天下とは「日本国」のこと、五世界とは「全世界」の意味。

二十歳になったら松代藩のことを思い、30歳になったら日本のことを知り、40歳になったら世界のことを考えられるように勉強をしておく事と言う教えです]

★左下 [高儀亭](象山神社境内)

「象山」が「吉田松陰」の密航を手助けした罪に問われ松代に国元蟄居(くにもとちっきょ)を命じられた時、来客時に2階で国家の時勢を論じたと言う来客対応に使用した建物。

★右下 [象山生誕屋敷跡](象山神社脇)

「象山」はここで生まれ蘭学を学び電気応用の治療器や医薬用蒸留器などの製作や開国論者と

して日本の夜明けに大きく貢献した。

<<<Back Next>>>

◆ 佐久間象山(さくまぞうざん)

◆ 佐久間象山(さくまぞうざん)NHKの大河ドラマの「新撰組」登場する佐久間象山は(さくま しょうざん)と紹介しているが、地元ではパンフレットや案内板には(さくま ぞうざん)と振り仮名されている。

佐久間象山は1811年松代藩士「佐久間一学」の子供で小さい頃から父の手解きで優れた才能は藩主「真田幸貫」に認められていた。

「幸貫」の勧めで蘭学をを学びやがて幕府と朝廷が協力して(公武合体)海外との問題に当たるべきだと 主張していたが京都で反論者に暗殺され54歳で生涯を閉じた。

★上 [象山神社]

学問と知恵の神として象山が祀られている。

★左 [象山の教え碑] (象山神社境内)

余年(われとし)二十以後及ち(すなわち)匹夫(ひっぷ)も一国に繋る(かかる)あるを知り

三十以後乃ち天下に繋るあるを知り四十以後は乃ち、五世界に繋るあるを知る

[一国の意味は「松代藩」のこと、天下とは「日本国」のこと、五世界とは「全世界」の意味。

二十歳になったら松代藩のことを思い、30歳になったら日本のことを知り、40歳になったら世界のことを考えられるように勉強をしておく事と言う教えです]

★左下 [高儀亭](象山神社境内)

「象山」が「吉田松陰」の密航を手助けした罪に問われ松代に国元蟄居(くにもとちっきょ)を命じられた時、来客時に2階で国家の時勢を論じたと言う来客対応に使用した建物。

★右下 [象山生誕屋敷跡](象山神社脇)

「象山」はここで生まれ蘭学を学び電気応用の治療器や医薬用蒸留器などの製作や開国論者と

して日本の夜明けに大きく貢献した。