「本堂再建300周年の善光寺」 (6)

「本堂再建300周年の善光寺」 (6)

<<<Back Top>>>

■善光寺に伝わる裏話 2

◆むじな灯篭

☆人間に化けて善光寺に灯篭を寄進した「むじな」のお話

270年前の寛保3年11月のことでした下総(千葉県)の国から善光寺詣でにやって来て大本願前の「白蓮坊」(びゃくれんぼう・宿伯の出来る善光寺一山の寺 宿坊)に泊まり熱心に参拝をして参拝者がいました。ある日「白蓮坊」の住職に「善光寺へ灯篭を寄付したい」と申し出、十日ほどで善光寺本堂の西側に建立されました。

ある日参拝客は宿坊の風呂に入っていたが宿坊の小僧さんが風呂に用事があって覗いた所「むじな」が入浴中でした。それを見た小僧さんがビックリして大声を出したところ「むじな」は一目散に逃げてしまったそうです。

それからこの灯篭を「むじな灯篭」と呼ぶようになり現在も本堂と経堂の間にあります。

白蓮坊では代々信心深いむじなの木造地蔵を本堂に奉り功徳を称えてきました。昨年玄関脇に「むじな地蔵」のブロンズ像を建立し通り掛りの参拝客もユーモラスさに思わず微笑をして合掌をしています。

☆むじな灯篭に残る刀傷のお話

この灯篭にに刀傷が残っているが、ある夜武士が善光寺参拝の帰り道に「大入道」が突然現れので刀を抜いて切りつけたら大入道は直に消えたそうです。確かな手応えがあったので翌日この場所に確認に来て見たら「むじな灯篭」に傷が残っていて武士は灯篭を「大入道」と間違えて切りつけていたその跡とか?

白蓮坊 白蓮坊玄関脇のむじな地蔵 刀傷がもう2箇所ある

白蓮坊 白蓮坊玄関脇のむじな地蔵 刀傷がもう2箇所ある

◆「平柴村」の提灯

◆「平柴村」の提灯

本堂の正面階段の提灯の後ろを見ると「平柴村」の地名が書かれています。

長野市の前身は幾つかの村に分かれていて善光寺の提灯は

平柴村から寄進されており現在もその名残りとされている

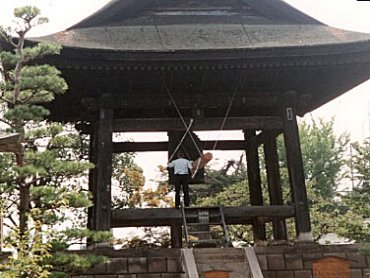

◆鐘楼

◆鐘楼

現在修復工事中で外観を見ることが出来ません

武田信玄が善光寺の宝物を甲府に持ち帰った時、鐘も

一緒でした。本尊などは後に長野へ戻されたが鐘は

戻ってこなかったと言う。現在の鐘は新潟県で造られ

荷車で峠を越え運ばれて来たがが牟礼村の近辺で

車軸が磨耗して折れてしまい村人が総出で引っ張り

無事たどり着いたと言うエピソ―ドが残っている。

今年2月の長野灯明祭りの鐘楼

◆大奥の供養塔

◆大奥の供養塔

本堂裏に徳川幕府三大目将軍家光の夫人本理院のほか春日局など幕府の大奥関係者の供養塔があります

◆歴代の回向柱

◆歴代の回向柱

7年に1度の御開帳に使われた回向柱が建立されている

もう朽ちて折れてしまっている物もある

参考文献

善光寺説明案内板

高橋忠治 著 信州民話伝説集成

笹本正治 著 善光寺の不思議と伝説

<<<Back Top>>>