日光東照宮(世界遺産)

日光東照宮(世界遺産) <<<Home Top>>>

■ 東照宮 (世界遺産・家康公奉祀400年式年大祭)

今年平成27年は家康公を祀って400年そんな節目に再度訪問する機会があったことは栄誉に思う

家康公奉祀400年式年大祭中の拝観は込み合いガイドの説明が聞き届かなかったことともっとゆっくり拝観が出来なかったことが残念に思う

世界遺産、日光東照宮、輪王寺、日光二荒山神社など「日光の社寺」中で有名な「日光東照宮」は徳川家康がまつられた神社

現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられたもの

現在の社殿群は、そのほとんどが寛永13年3代将軍家光による「寛永の大造替」で建て替えられたもの全国各地から集められた名工により、建物には漆や極彩色がほどこされ、柱などには数多くの彫刻が飾られている

木造建築であるが全面漆を塗り乾いたらまた塗り多重塗りを施しているために風化に強く何百年も絢爛荘厳な姿を現代に残している

~※案内図は東照宮HPより引用

■ 杉並木

特別天然記念物の日光杉並木は、寛永2年(1625)頃より松平正綱公が約20年の歳月をかけ植栽し

総延長は約37km、約12,500本が現存

東照宮の表門の右側にある東照宮に近い参道が「上神道」(かみしんみち)、石鳥居を出て右側にある外側の参道が「下神道」(しもしんみち)で清々しい杉の並木道が続く

■ 五重の塔【重要文化財】

慶安3年(1650)に初代若狭小浜藩主の酒井忠勝が寄進したものでしたが、文化12年(1815)に焼失

慶安3年(1650)に初代若狭小浜藩主の酒井忠勝が寄進したものでしたが、文化12年(1815)に焼失その後、文政元年(1818)に十代藩主酒井忠進が再建したのが現在の五重塔

高さは36m。極彩色の日本一華麗な五重塔で、初層軒下には富田宿(現大平町)の名工 後藤正秀が手がけた十二支の彫刻がある

また、初層内部にも漆塗り・彩色・漆箔がきらびやかに施されている

塔を貫く心柱は事例の少ない懸垂式で、礎石には据えられず、四重から吊り下げられて浮いている

これは、時を経て重みで塔身が縮んだ際にも、心柱が五重の屋根を突き抜けてしまわないよう、江戸時代に考え出された工法

五重塔の免震機能はスカイツリーの制振システム(心柱制振)にも応用されたという

■ 表門(おもてもん)【重要文化財】

東照宮最初の門で、左右に仁王像が安置されているところから仁王門とも呼ばれているが内陣側には唐獅子(こまいぬ)が安置されていてお宮であることがうかがえた 東照宮 石鳥居の奥に仁王門が・・・入口が仁王様、出口が唐獅子

■ 石鳥居(いしどりい)【重要文化財】

ご鎮座翌年の元和4年(1618)、九州筑前(福岡県)藩主黒田長政公によって奉納されました。石材は、まず九州から船で小山まで運ばれ、その後陸路人力でこの日光まで運ばれました

ご鎮座翌年の元和4年(1618)、九州筑前(福岡県)藩主黒田長政公によって奉納されました。石材は、まず九州から船で小山まで運ばれ、その後陸路人力でこの日光まで運ばれました

■ 神厩舎・三猿(しんきゅうしゃ・さんざる)【重要文化財】

まだ若かりし頃一度訪ねたことがある

まだ若かりし頃一度訪ねたことがある再び機会があり再見することが出来た

ガイドさんの説明によろと「三猿」は人の生き方を描いた教則本のようなもの

1場面から8場面にかけ母猿が子猿の将来を見詰め子猿が育ち壁にぶつかり励ます仲間が出来そして恋に悩んで結婚した2匹の猿が、荒波乗り越え母親になる姿のストーリーとなっている

■ 三神庫(さんじんこ)【重要文化財】

上神庫・中神庫・下神庫を総称して三神庫と言い、この中には春秋渡御祭「百物揃千人武者行列」で使用される馬具や装束類が収められている

また、上神庫の屋根下には「想像の象」(狩野探幽下絵)の大きな彫刻がほどこされている

境内には国宝8棟、重要文化財34棟を含む55棟の建造物が並び、その豪華絢爛な美しさが目を見張る

■ 「眠り猫」【国宝】

奥宮へ向かう坂下門に向かう入口に廊下に「眠り猫」が彫られている 左甚五郎作と伝えられています。牡丹の花に囲まれ日の光を浴び、うたたねをしているところから「日光」に因んで彫られたとも言われています。これより奥宮に通じます

■ 唐門(からもん)【国宝】

全体が胡粉(ごふん)で白く塗られ、「許由と巣父(きょゆうとそうほ)」や「舜帝朝見の儀(しゅんていちょうけんのぎ)」など細かい彫刻がほどこされている

奥に見えているのは拝殿

■ 拝殿

構造は、屋根は入母屋造【いりもやづくり】で正面の向拝は軒が唐破風

構造は、屋根は入母屋造【いりもやづくり】で正面の向拝は軒が唐破風柱や粱などにも地紋彫が施され、細部に至るまでの彫刻や絵画、極彩色の文様で埋め尽くされている

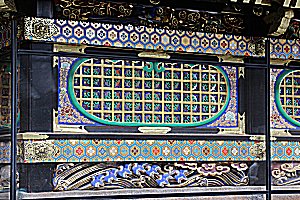

■ 廻廊(かいろう)【国宝】

陽明門の左右に延びる建物で、外壁には我が国最大級の花鳥の彫刻が飾られています。いずれも一枚板の透かし彫りには、極彩色がほどこされています

■ 祈祷殿(きとうでん)【重要文化財】

結婚式や初宮などのご祈祷が行われるところ

結婚式や初宮などのご祈祷が行われるところ

■ 陽明門(ようめいもん)【国宝】 改修工事中

日本を代表する最も美しい門で、陽明門を入ると正面に唐門があり、その先が拝殿

陽明門は、極彩色の彫刻が施されていて、一日中見ていても飽きないことから「日暮御門」とも呼ばれている

12本の柱のうち1本(背面右手2本目)だけ彫刻が上下逆になっていて、「魔除けの逆柱」と呼ばれている